تدخل سوريا اليوم مرحلة إعادة تعريف جذري لدورها الإقليمي والدولي، في لحظة تتبدّل فيها موازين القوى وتتقاطع فيها مصالح كبار اللاعبين على أرض الشرق الأوسط. فبعد الإعلان عن التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وما رافقه من انفتاح دولي واسع على الحكومة السورية الانتقالية، تتحرك دمشق بخطوات محسوبة نحو بناء شبكة علاقات متوازنة، لا تجعلها أسيرة لأي محور، بل لاعبا قادرا على الاستفادة من تنافس القوى الكبرى. وفي قلب هذه المعادلة تبرز الصين بوصفها شريكا اقتصاديا وسياسيا مرشحا ليكون أحد أعمدة «سوريا الجديدة».

لقد كانت الصين حاضرة في الساحة السورية في مرحلة النظام السابق، لكن حضورها كان غير مباشر، غالبا عبر البوابة الروسية، وأحيانا من خلال التنسيق مع الإيرانيين في بعض الملفات. كانت بكين جزءا من محور يدير الأزمة السورية من بعيد، لكنها لم تكن صاحبة قرار مستقل في عمق المشهد، اليوم مع تغيّر المشهد السياسي وصعود حكومة انتقالية معترف بها دوليا، تحررت الصين من هذا القيد، وصارت قادرة على التعامل مع دمشق بشكل مباشر، وبهوامش مناورة أوسع من أي وقت مضى.

كما أن بكين كانت تلتزم سابقا جميع العقوبات المفروضة على سوريا في مرحلة النظام، ما قيّد قدرتها على الاستثمار والتعاون الاقتصادي، أما الآن مع تخفيف جزء واسع من العقوبات، وانخراط الصين في رفع العقوبات عن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، باتت الأبواب مفتوحة أمام مسار جديد يتيح للصين استعادة دورها الاقتصادي والسياسي دون المخاطرة بعلاقتها مع الغرب.

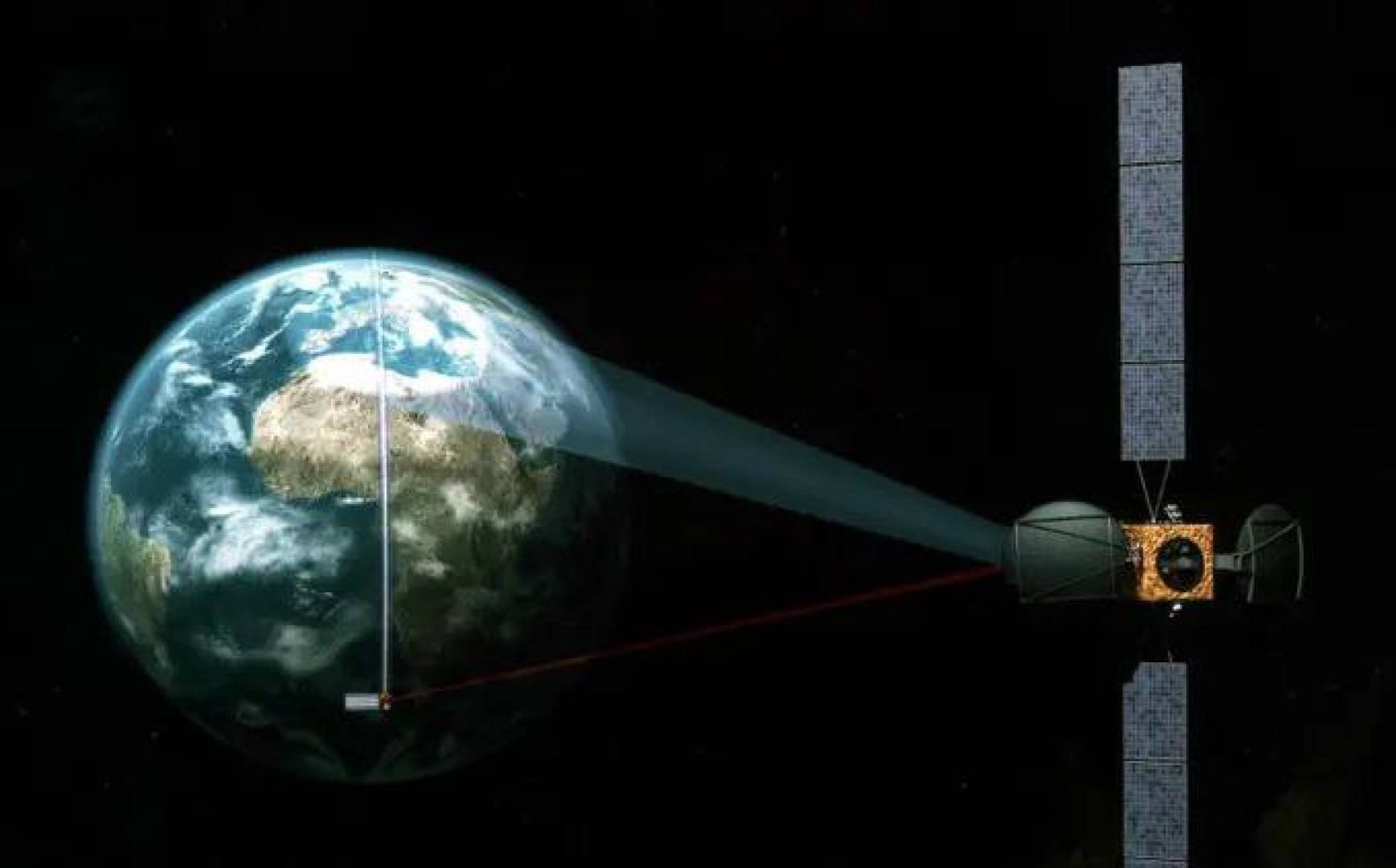

ولا تنظر دمشق إلى بكين كبديل عن واشنطن، بل كركن ثانٍ في هندسة توازن خارجي يسمح لها باستعادة القدرة على الحركة. فالصين، التي تدفع بمبادرة «الحزام والطريق» نحو المتوسط، ترى في سوريا أقصر الطرق وأكثرها كفاءة لعبور البضائع مقارنة بالممرات البديلة عبر الأناضول أو سيناء. وإذا ترسخ الاستقرار السياسي، يمكن للممر السوري أن يقلص زمن العبور إلى أوروبا إلى أقل من يومين، وهو عامل حاسم في اقتصاد صيني يسابق الزمن في مواجهة التباطؤ العالمي.

ورغم اهتمامها الكبير، تتحرك الصين بحذر مدروس، مدركة أن أي توسع اقتصادي يجب أن يبنى على تفاهمات واضحة مع الوجود الأميركي. لذلك تعتمد بكين مقاربة تراكمية: مشاريع صغيرة قابلة للتوسع، تمويلات محدودة، وحضور دبلوماسي مرن، مع مراقبة دقيقة لحركة المصالح الدولية في سوريا. هذا الحذر لا يعكس ضعفًا، بل يعكس واقعية صينية هدفها تثبيت المصالح بدون دفع أثمان سياسية أو أمنية كبيرة.

وتراهن سوريا بدورها على الصين ليس فقط كشريك اقتصادي، بل كنافذة سياسية قادرة على لعب دور متقدم في ملفات حساسة، خصوصًا ما يتعلق بملفَي الإسرائيلي والإيراني. فالصين تمتلك مروحة واسعة من العلاقات الإقليمية التي تؤهلها للعب دور توازن في لحظة تحتاج فيها دمشق إلى مظلة سياسية لا تنتمي لأي محور صراع.

ولدى الصين عوامل قوة إضافية: شبكة علاقات متينة مع تركيا، وقدرة على مخاطبة تل أبيب ببراغماتية اقتصادية، ما يمنحها إمكانية المشاركة في فضّ الاشتباك التركي–الإسرائيلي الذي ينعكس دائما على الساحة السورية. كما أن بكين تمتلك أوراق ضغط وتواصل مع طيف واسع من اللاعبين الدوليين، ما يجعلها دولة قادرة على التأثير في المسارات السياسية القادمة، لا مجرد مستثمر اقتصادي.

أما ملف «الحزب الإسلامي التركستاني» الذي يضم مقاتلين من الإيغور، فما يزال أكثر الملفات حساسية. فالصين تعتبر وجود هذا التنظيم في سوريا تهديدا مباشرا لأمنها القومي، وهي مستعدة للتعاون الأمني العميق مع دمشق لإنهائه. وتحويل هذا الملف من عقبة إلى مجال تعاون سيشكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية.

وفي هذا الإطار، تأتي زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بكين كإشارة واضحة أن دمشق تتحرك اليوم من موقع الشريك لا التابع، فالتحالف مع الولايات المتحدة يمنحها غطاءً سياسيا، بينما تمنحها الصين قوة اقتصادية وقدرة على اختراق ساحات سياسية وإقليمية ليس للغرب حضور مباشر فيها.

إنها فرصة نادرة للسوريين والصينيين معا: سوريا تستعيد دورها عبر توازن متعدد الأقطاب، والصين تجد في دمشق بوابة مفتوحة إلى المتوسط، ومستقرا سياسيا يمكن الاتكاء عليه في أكثر مناطق العالم تعقيدا.

وفي المحصلة، يلتقي الطرفان على مصالح متبادلة: الصين تبحث عن ممر آمن ومؤثر نحو أوروبا، وسوريا تبحث عن شريك قادر على الإعمار وتثبيت التسوية السياسية. ومع استمرار النضج في مسار الحل السوري، قد يتحول هذا التقارب إلى ركيزة من ركائز الجغرافيا السياسية الجديدة في الشرق الأوسط، حيث تلتقي دولة عالمية صاعدة مع دولة تستعيد وعي دورها وتعيد رسم مكانتها على ساحل المتوسط.